Autor: Cândido Marinho da Rocha

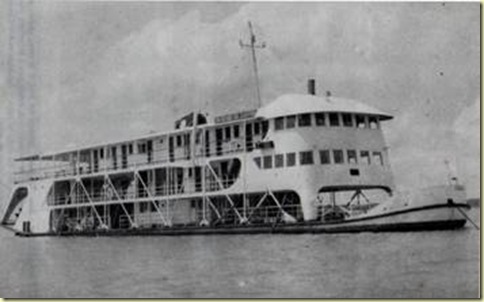

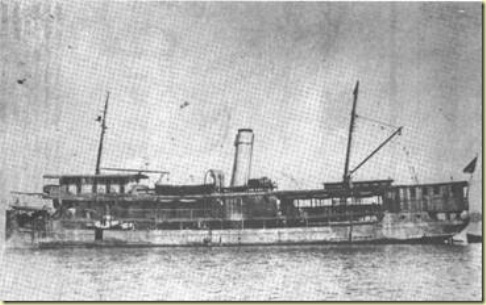

“Para a indignação do jovem pintor Garibaldi conspirava a morosidade daquelas viagens. Quando, nos dias de maior movimento, que aconteciam ao se seguirem dois ou mais dias inúteis – feriados unidos ou anexos a sábados e/ou domingos – ou no dia do Círio de N. S. do Ó, padroeira da localidade, dois navios (às vezes até três) eram destacados para fazer o transporte dos fiéis. Um era, necessariamente, o “Almirante Alexandrino” construído em 1905, que tinha capacidade apenas para cerca de seiscentos passageiros, embora, certas vezes, recebesse mais de oitocentos. Outro era um largo e raso navio conhecido pelo nome de “chata” por ter o calado menor que os demais de sua envergadura e o casco chamado de “fundo-prato”. “Fortaleza”, “Belém”, “Belo Horizonte” eram seus nomes. Construídos em 1913, podiam transportar cerca de 250 passageiros alojados e 700 em pé. Para vencer as vinte e quatro milhas que separam Belém do porto da Ilha do Mosqueiro, a “chata” necessitava de quatro a cinco horas. Navios apropriados a longas viagens, eram dotados de muitos camarotes, pelo que não sobrava espaço disponível no convés, para alojamento de passageiros de curta viagem. O “Almirante Alexandrino”, mais leve, tendo sido transformado em navio de recreio para servir exclusivamente às viagens de Mosqueiro e Soure, era dotado de inúmeras cadeiras, que ofereciam maior comodidade ao passageiro, assim como conseguia alcançar Mosqueiro com duas horas de viagem. Contra a maré, o tempo aumentava, reduzido, naturalmente, se a viagem se fazia a favor da corrente”.

A “chatinha” que fazia viagem para a Ilha (FONTE: MEIRA FILHO – 1978)

Vapor Almirante Alexandrino (FONTE: A. MEIRA FILHO – 1978)

“Todos os navios eram dotados de bar, onde se encontrava toda sorte de bebida. O ponto predileto da rapaziada ao redor daquele enorme balcão, atrás do qual diligentes moços serviam os sequiosos passageiros. Depois de uma ou duas horas de viagem, a conversa já era ruidosa, gargalhadas, anedotas, o diabo acontecia junto ao bar. Discussões a propósito do futebol, da mulher, do jogo do bicho, da guerra, da política, menos do Amor. De modo que ao chegar o navio ao Mosqueiro alguns já se encontravam conscientemente embriagados, falantes, exigentes, imprudentes, problemáticos. A roda habitual dos cervejófilos era quase sempre a mesma, todos conhecidos, que assim procuravam esquecer a tortura daquelas viagens sem fim, as máquinas a puxarem cinco milhas horárias.

Famílias que levavam crianças passavam mal. Faziam fila à porta dos banheiros – Cavalheiros, Senhoras – para que os garotos pudessem satisfazer suas desidratações. Enquanto esperavam, alta era a choradeira, os berros das amas indignadas, ali humilhadas perante os olhares de censura dos demais passageiros circunstantes. A confusão crescia, ajudada pelos grupos de moças e rapazes a cantarem com acompanhamento de abomináveis e chocalhantes violões, batidas de latas vazias. Lá adiante, roufenha vitrola explodia discos esganiçados enchendo o ar de poluídos sons. Os que ocupavam cadeiras – e para isso precisavam estar a bordo duas horas antes da partida, o que aumentava o tempo para cinco e mais horas de viagem – espremiam-se sufocantemente, fatigados da posição, amaldiçoando a hora em que se decidiram ir ao Mosqueiro. Amigas trançavam assuntos por cima das cabeças dos poucos que desejavam cochilar, armavam competições a propósito da competência de cada marido, acabando por confessar, desesperadas, as próprias mazelas das filhas e dos parentes. Um inferno! Uma que outra escaramuça surgia entre embriagados, exacerbados pela intervenção do pessoal acomodatício, entre os quais, quase sempre, saía um machucado. Sentados em cadeiras de lonas, e que faziam sistema com os proprietários, pois ora estavam à proa, ora à ré, ora à meia-nau, passageiros tradicionais choravam reminiscências. Tempos do “Velho Lauro”, do “Velho Lemos”, do Augusto Montenegro, do Enéas Martins, tempos inesquecíveis de civismo, diziam, saudosistas. Tempos de augustas escamoteações eleitorais, pensavam, envergonhados. Tempos em que se andava de “croisée” nas ruas de Belém, como o Dr. Virgílio de Mendonça, o comendador Candido Costa, o comendador Pinho e outros. Tempos em que médico tinha pejo de usar roupa comum. Aquilo sim que era pundonor profissional, diziam, resmungantes. Tempos da Sociedade do Descanso no Largo de Nazaré. Ah! Tempos sem pressa, Deus do Céu! Outros, mais vivos, menos mortos, relatavam diabruras sexuais, conquistas intermináveis. Recordavam mulheres soberbas, como haverá jamais. Nunca ninguém conquistou gente feia! Tudo belo, bonito, perfeito, puro e gostoso, como na poesia de Fernando Pessoa. Tudo princesa, duquesa, riqueza, limpeza!

Na altura da ilha de Tatuoca começavam a dormitar os velhotes, vítimas das próprias mentiras. Mas ou autênticos, os mentirosos de raça, continuavam a mentir, galhardamente, teimosamente, como o navio em que viajavam. Sem pressa.

Entre os campeões da pabulagem destacavam-se o Lisboa e o Candoca. Aquele era maquinista aposentado, conhecedor deste e do outro mundo. Este era vendedor de promessas, isto é, agente de seguros de vida. Prometia a vida vendendo a morte, o trapalhão. Eram competidores permanentes. Sátiras políticas, maledicência geral, forgicadores de anedotas atribuídas a pessoas conhecidas, tudo servia para as disputas. Mais que Paulito conheciam a vida de todas as mais notáveis pessoas de Belém. Hábitos íntimos, vícios, concubinas, renda mensal, religião, terreiros que frequentavam, “serviços” de macumba para conquistas amorosas, clube predileto, idoneidade, quantos filhos em casa, quantos fora de casa, mulheres falsas, moças fraudulentas, abortos, concessões, aberrações, nas minúcias, nas particularidades.

Espantosos, os velhotes!”

(FONTE: MARINHO ROCHA, Cândido. “Ilha Capital Vila”- GRÁFICA FALANGOLA EDITORA. Belém-Pa, 1973- pp. 188, 189 e 190)

Nenhum comentário:

Postar um comentário